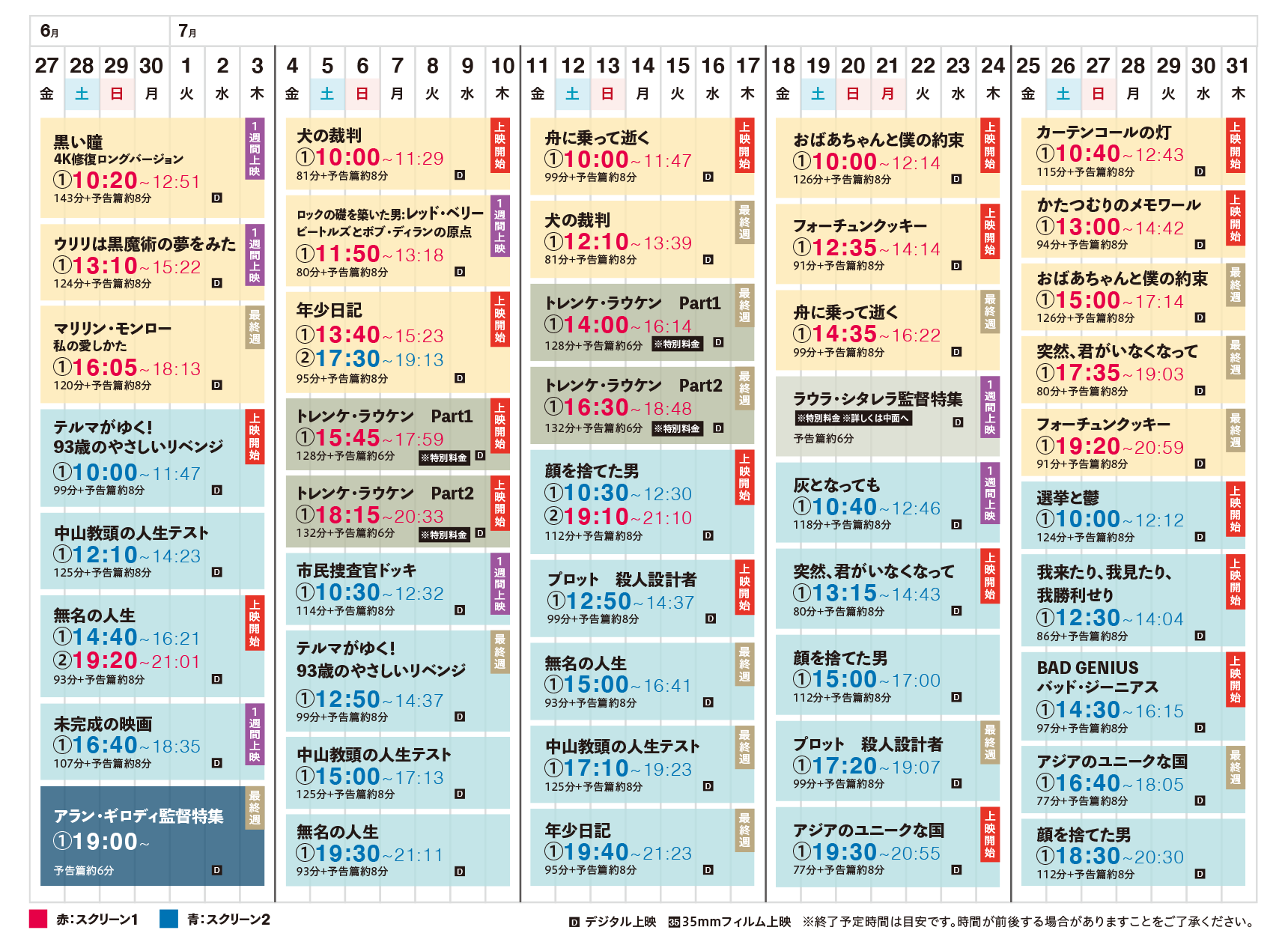

上映中の作品

- 07.18 (金)

- 07.19 (土)

- 07.20 (日)

- 07.21 (月)

- 07.22 (火)

- 07.23 (水)

- 07.24 (木)

-

『おばあちゃんと僕の約束』

上映時間:126分

購入する10:00-12:14スクリーン1 -

『灰となっても』

上映時間:118分

購入する10:40-12:46スクリーン2 -

『フォーチュンクッキー』

上映時間:91分

購入する12:35-14:14スクリーン1 -

『突然、君がいなくなって』

上映時間:80分

購入する13:15-14:43スクリーン2 -

『舟に乗って逝く』

上映時間:99分

購入する14:35-16:22スクリーン1 -

『顔を捨てた男』

上映時間:112分

購入する15:00-17:00スクリーン2 -

-

『プロット 殺人設計者』

上映時間:99分

購入する17:20-19:07スクリーン2 -

-

『アジアのユニークな国』

上映時間:77分

購入する19:30-20:55スクリーン2 -

-

『おばあちゃんと僕の約束』

上映時間:126分

購入する10:00-12:14スクリーン1 -

『灰となっても』

上映時間:118分

購入する10:40-12:46スクリーン2 -

『フォーチュンクッキー』

上映時間:91分

購入する12:35-14:14スクリーン1 -

『突然、君がいなくなって』

上映時間:80分

購入する13:15-14:43スクリーン2 -

『舟に乗って逝く』

上映時間:99分

購入する14:35-16:22スクリーン1 -

『顔を捨てた男』

上映時間:112分

購入する15:00-17:00スクリーン2 -

-

『プロット 殺人設計者』

上映時間:99分

購入する17:20-19:07スクリーン2 -

-

『アジアのユニークな国』

上映時間:77分

購入する19:30-20:55スクリーン2 -

-

『おばあちゃんと僕の約束』

上映時間:126分

購入する10:00-12:14スクリーン1 -

『灰となっても』

上映時間:118分

購入する10:40-12:46スクリーン2 -

『フォーチュンクッキー』

上映時間:91分

購入する12:35-14:14スクリーン1 -

『突然、君がいなくなって』

上映時間:80分

購入する13:15-14:43スクリーン2 -

『舟に乗って逝く』

上映時間:99分

購入する14:35-16:22スクリーン1 -

『顔を捨てた男』

上映時間:112分

購入する15:00-17:00スクリーン2 -

-

『プロット 殺人設計者』

上映時間:99分

購入する17:20-19:07スクリーン2 -

-

『アジアのユニークな国』

上映時間:77分

購入する19:30-20:55スクリーン2

-

『おばあちゃんと僕の約束』

上映時間:126分

購入する10:00-12:14スクリーン1 -

『灰となっても』

上映時間:118分

購入する10:40-12:46スクリーン2 -

『フォーチュンクッキー』

上映時間:91分

購入する12:35-14:14スクリーン1 -

『突然、君がいなくなって』

上映時間:80分

購入する13:15-14:43スクリーン2 -

『舟に乗って逝く』

上映時間:99分

購入する14:35-16:22スクリーン1 -

『顔を捨てた男』

上映時間:112分

購入する15:00-17:00スクリーン2 -

-

『プロット 殺人設計者』

上映時間:99分

購入する17:20-19:07スクリーン2 -

-

『アジアのユニークな国』

上映時間:77分

購入する19:30-20:55スクリーン2

-

『おばあちゃんと僕の約束』

上映時間:126分

購入する10:00-12:14スクリーン1 -

『灰となっても』

上映時間:118分

購入する10:40-12:46スクリーン2 -

『フォーチュンクッキー』

上映時間:91分

購入する12:35-14:14スクリーン1 -

『突然、君がいなくなって』

上映時間:80分

購入する13:15-14:43スクリーン2 -

『舟に乗って逝く』

上映時間:99分

購入する14:35-16:22スクリーン1 -

『顔を捨てた男』

上映時間:112分

購入する15:00-17:00スクリーン2 -

-

『プロット 殺人設計者』

上映時間:99分

購入する17:20-19:07スクリーン2 -

-

『アジアのユニークな国』

上映時間:77分

購入する19:30-20:55スクリーン2

-

『おばあちゃんと僕の約束』

上映時間:126分

購入する10:00-12:14スクリーン1 -

『灰となっても』

上映時間:118分

購入する10:40-12:46スクリーン2 -

『フォーチュンクッキー』

上映時間:91分

購入する12:35-14:14スクリーン1 -

『突然、君がいなくなって』

上映時間:80分

購入する13:15-14:43スクリーン2 -

『舟に乗って逝く』

上映時間:99分

購入する14:35-16:22スクリーン1 -

『顔を捨てた男』

上映時間:112分

購入する15:00-17:00スクリーン2 -

-

『プロット 殺人設計者』

上映時間:99分

購入する17:20-19:07スクリーン2 -

-

『アジアのユニークな国』

上映時間:77分

購入する19:30-20:55スクリーン2

-

『おばあちゃんと僕の約束』

上映時間:126分

準備中10:00-12:14スクリーン1 -

『灰となっても』

上映時間:118分

準備中10:40-12:46スクリーン2 -

『フォーチュンクッキー』

上映時間:91分

準備中12:35-14:14スクリーン1 -

『突然、君がいなくなって』

上映時間:80分

準備中13:15-14:43スクリーン2 -

『舟に乗って逝く』

上映時間:99分

準備中14:35-16:22スクリーン1 -

『顔を捨てた男』

上映時間:112分

準備中15:00-17:00スクリーン2 -

-

『プロット 殺人設計者』

上映時間:99分

準備中17:20-19:07スクリーン2 -

-

『アジアのユニークな国』

上映時間:77分

準備中19:30-20:55スクリーン2

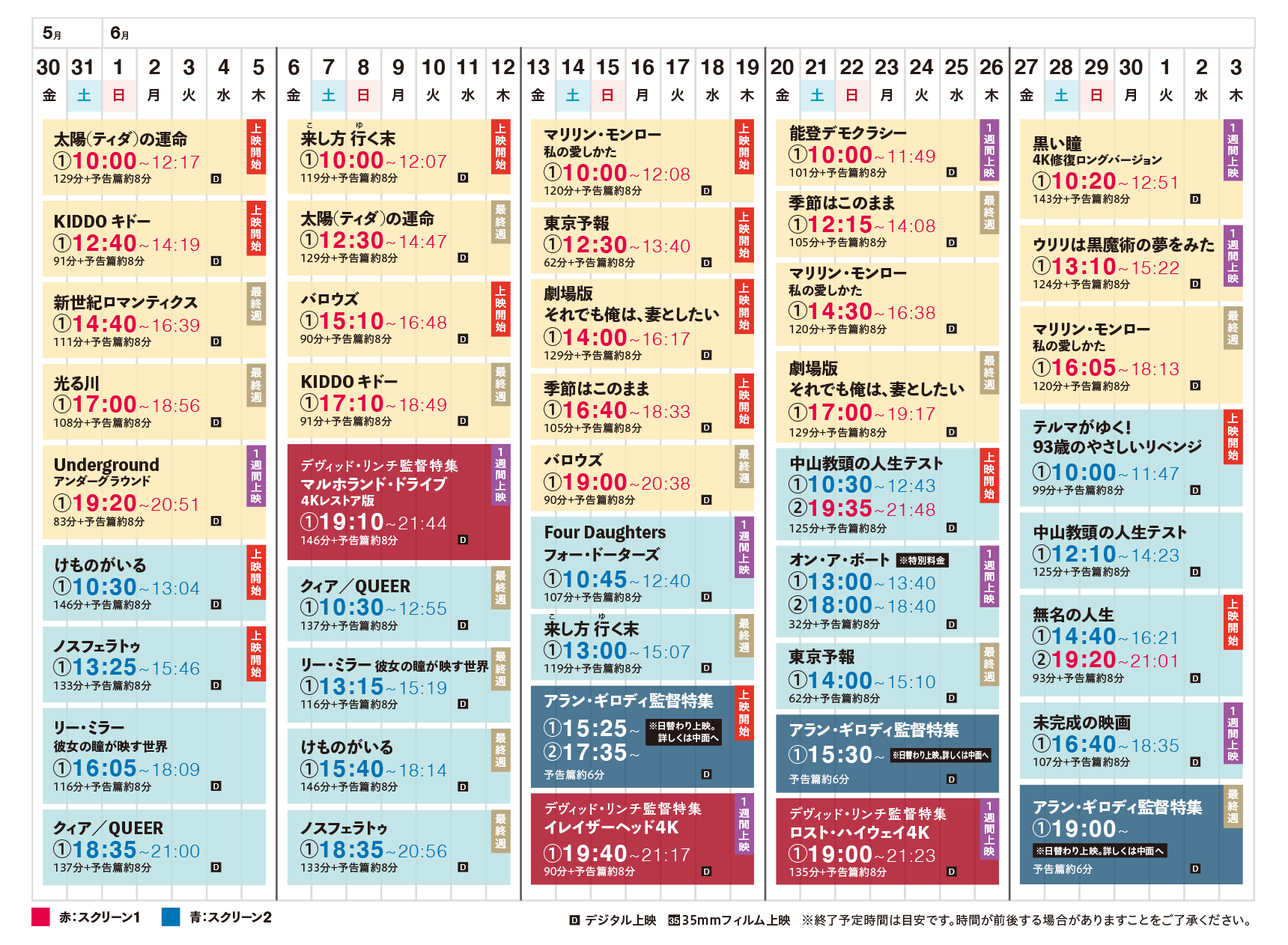

近日上映予定作品 Coming soon

知らなかった“世界”と出会う場所

映画を通して新しい世界と出会い、日常の景色を少しでも豊かに感じることができますように

2つのスクリーンで世界中から選りすぐりの映画を日々上映しています。